「山職人」が苗木を植え、手間と時間をかけ、管理・育てるといった地道な作業を繰り返し高品質な木材となります。

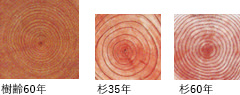

樹齢60年の檜は年輪が細かいのが特徴。強度が違います。

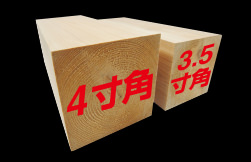

土台・柱には公庫基準3.5寸(105mm)の1.3倍の断面を持つ4寸角(120mm)の紀州檜を使用。

構造部材の結合部には強靭な耐震ジョイント金物をあわせることにより強度を保ちます。

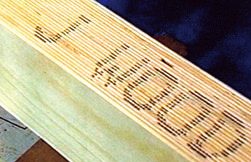

LVL材と緊結金物で、仕口強度が抜群に安定し、地震に強い「頑強な住宅」が可能に。

構造材は収縮・割れ・狂いの少ないLVL材を採用。

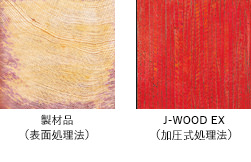

木材の表面に薬剤を塗る「表面処理法」と比べ、木材内部へ薬剤をしみ込ませる「加圧式処理法」は3~5倍の耐久性があります。

土台・柱・梁の全てにおいて、日本の気候に適した国産の檜材を使用。

強度・耐久性・耐水性・耐蟻性のある安心の品質です。

昔から住宅や寺社建築に使われてきた檜は、構造材として非常に優れた樹種です。

※2×6と2×4ダブルスタッドの強度を比較しています。

屋根構造材には、精密で品質の高いトラスを採用。自由度も高く、空間を大きく活用できます。

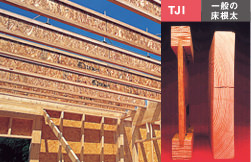

2階床根太などには収縮や割れの少ないI型複合梁TJIを採用。

1階外周部にはWスタッドとハイベストウッドで強靭な壁パネルを実現。通常の2×4工法の約2倍の強度を誇ります。

木造軸組工法は、木材を使用した土台の上に柱を建て、その上に梁を掛け渡し、斜めに筋違いを入れて補強し、壁を組んで作る工法です。これは日本の風土に最も適した伝統的な工法で、現在も用いられています。軸で支える工法のため、壁の配置に制約が少なく、大きな開口部をつくれるので通風や採光に優れた間取りをつくることができます。また、増改築による間取りの変更がしやすいことも特徴です。

ツーバイフォー工法は北米で生まれた建築工法で、「枠組壁工法」とも呼ばれています。建物を構成する部材として2インチ×4インチ断面の角材が多く使われることからこの名がつきました。木造軸組工法が建物を柱や梁で支えるのに対して、ツーバイフォー工法は床や壁、天井といった「面」で建物を構成するのが特徴で、柱のない広い空間が確保でき、耐震性、気密性、断熱性に優れています。

| 自然素材 | 設計自由度 | リフォームのしやすさ | 火災保険料 | 耐震性 | |

| 檜4寸構造 |  |

|

|

|

|

| J-WOOD構造 |  |

|

|

|

|

| 檜集成構造 |  |

|

|

|

|

| Fパネル構造 |  |

|

|

|

|